|

|---|

2025年3月26日(水)  車道から女岩が見える 高低差46m・幅35m/上級者向け |

|

2月、岩谷山~大給城址の準備をしている時、面白い山を見つけました。同じ豊田市内で、その南山は地形図に山名はありません。 ヤマップのレポも見当たりません。ところがロック・クライミングの練習場として、南山・男岩女岩のレポは多く見ることができます。 「安近鍛」さんの2009年レポに南山ルートが示されていました。里の中金小学校では、南山登山は校外学習で鳥瞰図が作られています。 情報は古いのですが、確かめながら辿ってみましょう。猿投グリーンロード終点力石ICからR153で西へ3km走ります。 |

駐車場 ドラッグスクロールで移動 大きい地図 |

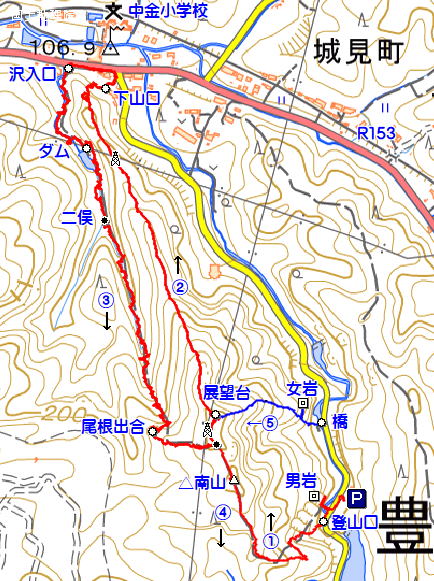

南山ロッククライミング駐車場 ↓ 登山口 ↓① △南山 ↓ 展望台 ↓② 沢入口 ↓③ △南山 ↓④ 南山ロッククライミング駐車場 ※赤線はGPS軌跡 ●は主な分岐点 (参考)⑤橋→女岩→展望台④ |

| 江南発:午前8時40分 晴(黄砂)/16℃ 駐車場:午前9時55分 晴/19℃ 高低差:140m(110m→250m) |

往:30分(山頂まで) 還:2時間10分(小休止含) 所要時間:2時間40分 |

||||||||

中金小学校南交差点で右折、県道487で南へ約1km行くと、左に南山ロッククライミング゙駐車場です。 (10:05) |

|||||||||

駐車場から県道を挟んだ所に橋があり、渡ると男岩にぶち当たります。 そそり立つ男岩は、高低差48m・幅86m(初・中級者向)。アタックしてる。県道に戻り… |

|||||||||

駐車場から50m南にあるガードレールの切れ目が登山口です。知らない道は、いつも緊張します。 |

|||||||||

沢沿いの荒々しい道でした。5分で左へ曲がます。山腹道を辿り… |

|||||||||

鋭角に右折すれば尾根に乗ります。中金小の児童が付けた空き缶には、樹名が書かれ良い道案内です。 |

|||||||||

尾根道を行くと、鉄塔分岐点の南山山頂250m。展望・山名標・三角点なし、境界杭あり。100m北進すれば… (10:35) |

|||||||||

№45の大きい鉄塔ですが、展望なし。ヘンス沿いに奥へ行けば… |

展望台です。※(参考)⑤女岩からの登りは、写真中央辺りに出ました。 |

||||||||

東が開け…黄砂に残念無念。右端:かすかに忝生(キビュウ)374mです。 |

|||||||||

北尾根で下山。いい道なんですが、なぜ南山のレポはないのでしょう。周回しにくいから? 周回を試みましょう。 |

|||||||||

小さい鉄塔を潜った先に… (11:00) |

|||||||||

山の神が祀られ、その下に風雪に耐えた石仏様。そこから一気に… (11:05) |

|||||||||

高度を下げ、(株)鈴健の駐車場が下山口でした。R153の中金小学校前交差点に出て左折します。 |

|||||||||

西へ80m歩くと明確な沢入口。地形図の破線が、右岸を登っていますので確かめます。50mで墓地に出て… (11:10) |

|||||||||

不明瞭な踏み跡を辿ります。基本は右岸ですが、ここは左岸に渡りました。 時々古いテープを見つけ、マニアルートが存在することが嬉しい。 |

|||||||||

ダムは右岸で越えられます。しかし堰堤湖沿いは少し高巻き、水落を避けました。 (11:25) |

|||||||||

堰堤湖の上流は、全面砂地。降りると平坦で楽チンです。もし歩行困難になったら左尾根道にエスケープできます。 |

|||||||||

沢は狭まり、二股出合。主流の左股へ。狭い枯れ沢になり倒木がありますが、問題ありません。 (11:40) |

|||||||||

上に尾根が見えたら、登りやすい右斜面を急登しました。バリルートを1時間、待望・希望の万歳尾根出合です。 (12:15) |

|||||||||

尾根道を東へ登ります。大きい鉄塔のすぐ南で朝に辿った登山道に合流。右折して下山します。 (12:20) |

|||||||||

| 南山ロッククライミング駐車場着(12:45) 参考書の「安・近・鍛」さんが、女岩から大きい鉄塔へのルートを記していました。 (地形図にはありませんが挑戦します) まず女岩(高低差46m・幅35m)へ行ってみます。  (↑左上に鎖)女岩中段のテラスから下まで26m、右は県道ですが高度感で震えます。 展望台までは、古い登山道半分、急登のバリルート半分でした。(登り:20分、経験者向き) |

|||||||||

東海岳行 |

|||||||||

今回の岳行ノートは、南山でしたが、下山後、カタクリ満開の飯盛山と真弓山/足助城を訪れました。足助・香嵐渓の飯森山駐車場から1.6km西へ走ると、足助城の駐車場に着きます。入場券販売所で300円を支払い見取り図を頂きました。 真弓山の足助城は、1993年公開です。戦国時代の山城を体感できる、まれな施設として評価されています。私は以前から名前は知っていましたが、「発掘した城跡だろう」と思い行くことはありませんでした。

今回は、地形図に真弓山と記されていたのを見て、ピークハントの一環として足を運びました。ちなみに、この要害の地に築かれた山城は、1590年に廃城となっています。門をくぐって進むと、正面の高台には復元された建物が見えます。(上右) 2000年の東海豪雨では法面が大規模に崩壊しました。そのため、現在は山城としては不自然なほど法面が強化されています。順路は左折し、反時計回りです。最初に、柵列に囲まれた西物見台に出会います。(下左)

上の本丸へは、曲がりくねった道を登っていくようです。物見台には入れなかったのが残念ですが、これほど本格的な山城を見るのは初めてでした。次は、はね上げ戸を潜り、カマド小屋や厨①②(くりや)へ。中に入ることもできます。(上右) 階段を上がって矢倉に向かうと、なんと矢倉には登ることができません。(下左) しかし、そこからは南に鶏足城を望み、信州へと続く街道も遠くまで見渡せました。次のルートには橋がかけられており、お洒落な造りです。(下右)

本丸は入城可能で、信州・美濃方面への街道や、岡崎・名古屋方面の街道も望むことができます。(下左・右) 施設は県と国の基金により復元されましたが、観光客はあまり多くありません。開城した1993年には3万7千人の来訪者でした。

|

|||||||||