|

|---|

2025年3月10日(月)  弘法の護摩岩 |

|

先回の岳行ノートは、月ヶ瀬梅林でした。周回を11時10分に終え、伊賀の竜王山へ。竜神信仰の山であり、麓には応感神社が立ちます。 竜王山は、登山道沿いに大きな奇岩がいくつも並び、お楽しみポイントを見逃さないため教科書のマップをプリントアウトしました。 また安政の大地震で動いた「法花断層」の滑落崖も見られます。なぜか地形図には、山名がありません。5人パーティです。 教科書は、伊賀上野観光協会「竜王山登山道イラストマップ」です。名阪国道白樫ICで下り、北へ直線2kmの応感神社へ走ります。 |

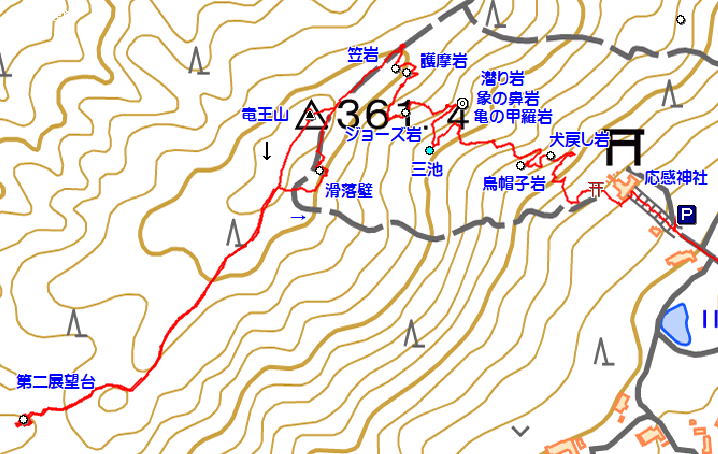

駐車場 ドラッグスクロールで移動 大きい地図 |

※赤線はGPS軌跡 ●は主な分岐点 |

| 江南発:午前06時55分 晴/3℃(月ヶ瀬梅林経由) 駐車場:午前11時25分 晴/11℃ 高低差:161m(200m→361m) |

往:50分(梅林公園まで) 還:50分(東屋休憩除く) 所要時間:1時間40分 |

||||||||

法花(ホッケ)集落の狭い道を上ると突き当りが応感神社駐車場です。前の階段を登ります。 (11:35) |

|||||||||

応感神社の歴史は古く、古書では873年にその名があります。本殿は1636年再興され、H12年に朱塗りされました。 |

|||||||||

本殿左が、竜王山登山道の入口です。 |

岩山らしい露岩と急登にワクワクします。 |

||||||||

すぐに最初のお楽しみポイント「犬戻し岩」。高さ10m、3つに割れ、裂け目に大蛇が住んでいました。 それを見た犬が後戻りしたという伝説です。 (11:50) |

|||||||||

次は「烏帽子岩」 どう見れば烏帽子なのか? 山の岩は、奇岩ができやすい花崗岩です。 |

|||||||||

案内板「夫婦池/幼稚池/竜王ノ池」 八大龍神のすみかで池をさらうと降雨になります。今は水が枯れ残念です。 |

|||||||||

「潜り岩」は、3つの大岩が登山道沿いに並びます。まず「象の鼻岩」です。何とか象の鼻に見えますが、右に… (12:00) |

|||||||||

象から睨まれる「亀の甲羅石」。 |

最後に中段の穴が潜れそうな「潜り岩」。 |

||||||||

映画/ジョーズの巨大な人食いサメに似ているので「ジョーズ岩」。 これは傑作。 以前は、上から見ると石に扉があることから「竜王の石蔵」でした。 |

|||||||||

「弘法の護摩岩」、巨岩が三層に重なり、大地震にも耐えました。天辺で護摩を焚く雨乞祈願の岩です。 (12:10) |

|||||||||

隣に「笠岩」、岩の下に祠が祀られています。岩の根が、伊賀川に通じているそうです。ここで主尾根に出て… |

|||||||||

起伏のない優しい道が嬉しい。登山道は迷わないように両側にロープが張られています。 |

|||||||||

竜王山山頂361m四等三角点登頂。ここは、第一展望台で北に切開きがあり… (12:15) |

|||||||||

伊賀市島ヶ原方面の展望が得られます。 右のピークは、昨年9月に登頂した滋賀県甲賀市の高旗山710mです。 |

|||||||||

更に南西尾根を進みます。40mほど緩く降下して登り返すと… |

|||||||||

休憩最適地の第二展望台330m。ランチします。南に好展望で… (12:30)~(12:55) |

|||||||||

左端:尼ヶ岳958m、中央ピーク:俱留尊山(クロソ)1038m、右端:兜岳917m。 三重と奈良の県境の山が横一で並びます。懐かしい山山です。 |

|||||||||

下山では、山頂手前の分岐「帰路・滑落崖⇒」へ。安政の大地震(1854年)で動いた法花断層です。 (13:05) |

|||||||||

地滑りでできた階段状の滑落涯。尾根沿いに地割れのような幅1mの溝状の開口クラックが伸びています。 (13:05) |

|||||||||

駐車場着(13:30) 里から振り返ります。短時間でもお楽しみと展望が充実した低山でした。 |

|||||||||

東海岳行 |

|||||||||

愛知県のカタクリ山といえば、足助の飯盛山(254m)が思い浮かびます。初登山は10年前の3月27日。豊田市足助観光協会のHP「香嵐渓カタクリの群生」では、毎日開花状況を知らせてくれます。3月26日(水)に「今がピークです」との情報がありました。 近くの低山を登った後、西町第二駐車場(500円)へ向かいました。平日ながら告知の効果か、9割がた埋まっています。東端から一方通行の散策路へ。公園入口上に六角形の太子堂があり、昭和6年に聖徳太子の恩徳を称えて建立されました。

北西向きの斜面には群生地が広がります。昔から自生していたカタクリを保護・育成し、大きく成長しました。ただ、10年前よりも数が少なく感じます。暖かい午後には花が開き、悪天候や夜には閉じるため、低山登山は午前中に済ませました。

白いカタクリは人気があり、撮影待ちの列ができています。撮影しながら、P:120mから山頂:254mへ比高134mの整備された散策路で登ります。山頂には神様が座した磐座があり、鎌倉~室町時代には足助氏が本城を築いた地でもあります。

下山は周回コースを選択。香積寺鎮守の豊栄稲荷の屋根は、修理が必要のようです。装束塚には、犬山城主成瀬家の先祖が葬られているそうです。知らなかった。十六羅漢を過ぎ、創建1427年の古刹香積寺の裏手へ降ります。

真っ赤なもみじ道を想像しながら歩くと、巴川に架かる待月橋が目に入ります。ここにも群生地があり、3株目の白いカタクリを見つけました。何か良いことがあるかもしれません。この日は黄砂が大量に飛来し、目をしょぼつかせ次の目的地へ向かいました。 |

|||||||||